Attention : cet article a été écrit par Thierry de Pinsun pour le site On se fait un ciné en février 2025.

«Ce Parfait inconnu, décrit comme un rebelle frappant la fourmilière américaine à grands coups de santiags qu’il ne veut plus porter, s’avère aussi lisse qu’un carré Moltonel. Et cette histoire pourtant captivante, tant pour le féru de l’histoire du chanteur que pour le spectateur novice qui ne demande qu’à être stimulé, nous l’avons vu passer devant nos yeux mais ne l’avons jamais vécue»

Festival folk de Newport, 1965. Bob Dylan (Timothée Chalamet) et son groupe se dirigent vers la scène où de fervents Américains, fiers de ne pas être brusqués dans leurs traditions, attendent de lui qu’il reprenne ses titres acoustiques, mettant au placard le temps d’une soirée les nouveaux morceaux, électriques, qui dérangent les bonnes vieilles mœurs de l’oncle Tom. Il n’est pas question d’accepter la proposition d’un artiste qu’on aime mais d’être conforté dans ce que l’on se fantasme de lui, ici le représentant d’une musique embourbée dans le conservatisme. Pour ajouter au dilemme, la séquence d’amorce du concert qui situe son action dans la chambre de motel de Dylan devient le théâtre de suppliques et menaces de la part des organisateurs bien décidés à servir leur public, à désavouer l’artiste et ne pas le laisser aller vers ces horribles mélodies du diable inspirées du rock anglais – au son, ce sont les Kinks qui nous rappellent à la distorsion tant détestée par les représentants folk. Forcément, cet instant où, d’un accord avec ses troupes, Dylan endosse une guitare électrique, prêt à entonner de manière encore plus ravageuse un "Maggie’s farm" déjà décrié pour ses paroles reniant la continuité états-unienne, nous fait sortir de notre ennui poli, espérer un moment d’anthologie auquel tout a conduit. Ce concert ne peut être qu’un climax, intense moment où tous les combats, musicaux comme idéologiques, se jouent. Et pourtant…patatras.

Pendant que la formation assène son rock incisif devant un public scandalisé, qui hurle autant qu’il balance des objets sur scène, Pete Seeger (Edward Norton) observe un étal de haches pouvant l’aider à détruire la sono dans un champ contrechamp évocateur. Sur l’espace séparant les planches de la console, c’est l’un des organisateurs qui en vient aux mains avec le manager. Rapidement, les plans destinés à planter la performance capotent, permettant à Dylan de bien gâcher la soirée. Seeger se heurte à un second contrechamp, celui de son épouse Toshi (Eriko Hatsune) qui s’oppose à sa volonté de violence, le combat entre les deux brutes s’arrête net et le public, pourtant bien énervé sur le plan précédent, acclame l’artiste lorsqu’il revient pour un rappel après leur avoir allègrement craché à la gueule. Narrativement, la scène se construit comme une montagne russe, destinée à forcer notre inquiétude, stimuler notre adrénaline pour mieux nous galvaniser lorsque nous voyons le chanteur sortir triomphant de la scène, fier de son acte de piraterie. Pourtant c’est un œil passif qui observe le déroulé sans jamais avoir la pupille qui s’excite face aux événements. Devant ces plans désincarnés qui s’enchaînent, réponses quasi-immédiates à tout conflit apposé au champ, les images manquantes sont celles qui auraient permis de créer ça, ce moment où nous passons de “Ils ont tenté ça et ça n’a pas marché” à “Ils ont tenté ça, ça n’a pas marché mais l’espace d’un instant, nous y avons cru”. James Mangold (réalisateur du film) est occupé ailleurs, à venir filmer au plus près l’imitation sans failles de Timothée Chalamet, seul portrait qu’il semble vouloir tirer, préférant y accentuer l’allure rebelle/ténébreux/mystérieux qu’il décline depuis deux heures que d’engager la tonalité de son film à suivre l’intention derrière ce concert pourtant annoncé, et historiquement reconnu comme emblématique. Ce Parfait inconnu, décrit comme un rebelle frappant la fourmilière américaine à grands coups de santiags qu’il ne veut plus porter, s’avère aussi lisse qu’un carré Moltonel. Et cette histoire pourtant captivante, tant pour le féru de l’histoire du chanteur que pour le spectateur novice qui ne demande qu’à être stimulé, nous l’avons vu passer devant nos yeux mais ne l’avons jamais vécue.

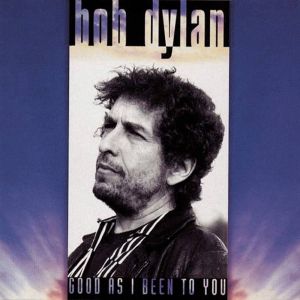

“Eh, tu sais qu’un jour, Dylan est allé à un concert de folk et y a branché une guitare électrique ? J’peux te dire que ça a gueulé.” Nous en sommes réduits à la mise en images d’une anecdote de comptoir, racontée comme les autres. On repense aux indices disséminés dans le long-métrage, que l’on pensait volontairement assagis pour pouvoir porter ce moment en grâce, mais qui n’en ont fait qu’une continuité logique. Ce concert avec Joan Baez (Monica Barbaro) où alors que le musicien insulte le public en démontrant déjà son envie de ne plus jouer ces classiques qu’il n’aime plus, la caméra se place de manière à reproduire la pochette de cet album sur lequel nous avons déjà entendu le même discours – il est difficile à trouver, peut-être le seul point à accorder au film quant à son travail de documentation. Les sentiments qui traversent les artistes alors, le regard de celui qui se dégoûte de devoir amuser une foule, le courage de celle qui, parce qu’elle considère qu’elle doit honorer son public, retourne au front jouer seule un morceau arrangé pour un duo, sont presque l’affaire de l’hors-champ, une fois encore vu mais jamais ressenti. Celle où en studio, nous voyons Al Kooper (Charlie Tahan) s’imposer dans la bande et asséner d’un coup de génie des notes de claviers qui introduisent "Like a rolling stone" sans la moindre répétition. L’anecdote est complète, montrant un petit couplet, passons à la suite, c’est tout beau, c’est tout bon. Puisqu’il y a foison de photographies, d’albums en studio et live à disposition, pourquoi s’emmerder à créer de la matière filmique ? Il en coûterait trop au réalisateur flemmard, occupé à compiler ce qu’on lui dit de compiler, d’essayer d’avoir un point de vue sur ce qu’il met en boîte. Que pense-t-il de celui dont il ne perçoit rien au-delà de bribes déjà connues de tous, que l’on peut trouver aisément en deux temps trois clics ? Pire, quel est son regard sur les événements historiques qui traversent le long-métrage et sur ce que les évoquer aujourd’hui peut avoir de fort ?

Merde enfin, il s’agit de Dylan en 65, le Dylan goes electric !, “L’histoire d’un coup d’état”, “The night that split the sixties” (deux des sous-titres arborant la couverture des éditions du livre d’Elijah Wald), un moment charnière de l’histoire américaine où la contre-culture vient frapper à la grande porte. À voir une foule de conservateurs bercée à la grandeur de l’Amérique, au point que leur culture ne doit être qu’une auto-valorisation en vase clos, tenter de museler une voix qui ose vouloir chercher un ailleurs et surtout progresser, nous ne pouvons que faire un parallèle évident et penser à la contre-culture actuelle, désormais muselée par affaire d’état. À relater un moment de rébellion contre toute une éducation populaire ancrée dans les amendements constitutionnels, le film pourrait être à l’heure du trumpisme et rappeler à la jeunesse, par le sentiment de révolte qu’il insuffle, que nous avons besoin de nouveaux Bob Dylan. À sa manière de traiter son sujet, de manière aussi fade comme une archive que l’on ouvre mais que l’on referme aussitôt, le film l’est parfaitement, trumpiste : il ressasse un moment d’histoire en nous rappelant qu’il n’appartient qu’à l’Histoire et ne doit rien évoquer aujourd’hui.

Un Parfait Inconnu, sorti en salles le 29 janvier 2025.

Crédits photo : Disney/Searchlight